La religione «tangibile»

Le riflessioni che abbiamo portato avanti nelle precedenti settimane dovrebbero aver stimolato da una parte il desiderio di Dio (link), dall’altra la certezza circa il buon esito di questa ricerca, nella quale si mettono in movimento due attori: l’uomo «cercatore di Dio» – che potrebbe anche fallire e perdersi – e il Dio «cercatore dell’uomo» – che garantisce, a chi Lo cerca con cuore sincero, la gioia dell’incontro con Lui – (link). V’è chi ha intrapreso consapevolmente questo cammino di ricerca e conversione, nella certezza che il luogo dell’incontro non è lontano (sant’Anselmo indicava il cuore come sede privilegiata di tale incontro, un cuore aperto e pronto ad accogliere il Signore) e v’è chi apparentemente attende, fermo al punto di partenza, tristemente lontano dalla meta: eppure anche costui compie il suo viaggio di ricerca, in modo magari inconsapevole, finché le sue domande, esistenziali e vaghe, non trovano il modo di esprimersi in maniera più chiara e risoluta. Perché il bisogno di Dio è innato nell’uomo e – come direbbe Agostino – «il suo cuore è inquieto finché non trova pace in Lui» (inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te, Confessioni I,1).

Se tanta è l’inquietudine, tanta la voglia (più o meno consapevole) di trovare Dio, tanto il desiderio di fare di Lui un’esperienza il più possibile reale e concreta, non c’è da stupirsi se il pellegrinaggio è una pratica diffusa in ogni cultura, in ogni religione, in ogni luogo e in ogni tempo. Nell’antica Grecia, i grandi santuari costituivano poli di attrazione per chi cercava guarigioni, responsi di oracoli, a volte anche svago (presso i santuari si organizzavano competizioni atletiche, gare artistiche, spettacoli teatrali). Gli ebrei si recavano al Tempio di Gerusalemme soprattutto in occasione delle feste maggiori (anche Gesù era abituato ad andarvi per la Pasqua fin da piccolo); i bambini erano tenuti ad andarvi appena fossero in grado di camminare, dando la mano al padre. Uno dei pilastri dell’Islam prescrive il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita a chi ne abbia l’opportunità e i mezzi. Anche le religioni e le filosofie orientali hanno le loro mete preferenziali di pellegrinaggio: il tempio di Mazu per i confuciani, i luoghi in cui nacque, visse e predicò il Buddha per i buddisti …

Il pellegrinaggio sembra davvero accomunare tutti i credenti, che si mettono in viaggio alla ricerca di un incontro più intimo con le proprie divinità e i propri maestri, e di un’esperienza più profonda, diretta e «tangibile» della propria fede. Non va sottovalutato proprio l’aspetto della «tangibilità», che il pellegrinaggio favorisce ponendo il fedele a diretto contatto con i luoghi, gli oggetti o le persone che rappresentano la sua fede. Religioni e filosofie rischiano a volte di essere troppo «teoriche», se non addirittura «distanti» nel tempo e nello spazio. Viaggiare è il modo migliore per ridurre questa distanza. Il viaggio stimola i sensi, che rischierebbero di restare indifferenti alla pura «teoria». Il pellegrino vede i luoghi in cui è nata la sua fede; tocca gli oggetti che ne attestano la realtà; ascolta i racconti dei testimoni … Tutto acquista più concretezza e accende la fiamma della fede, che rischia di affievolirsi a causa della distanza.

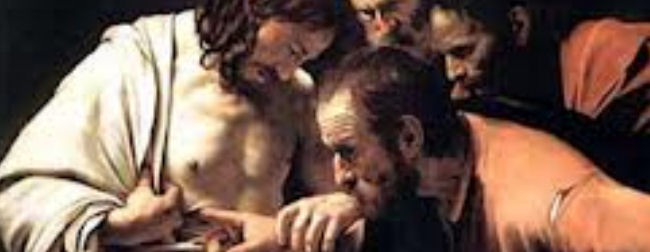

I cristiani non sono da meno in questa ricerca per così dire «fisica» del contatto con la divinità. Veri eredi di Tommaso, che manifestò apertamente e senza vergogna la propria difficoltà a credere ai racconti dei compagni. Egli pretese di vedere e toccare per poter credere («se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò», Gv 20,25): e il Signore risorto non biasimò né respinse la sua esigenza, ma la assecondò, presentandosi, dopo otto giorni, davanti al discepolo perché effettivamente toccasse e vedesse, e da incredulo diventasse credente («metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!», Gv 20,27). L’esigenza dell’autopsia (dal greco: “vedere con i propri occhi”) è comune a una grandissima parte di fedeli. D’altronde l’uomo impara prima di tutto attraverso l’esperienza, e attraverso l’esperienza trova gli appigli a cui aggrapparsi per poter credere. Il cristianesimo è una religione estremamente «concreta», poiché in essa il Dio superno e trascendente si è fatto uomo e si è lasciato vedere e toccare: gli uomini hanno potuto fare concreta esperienza del Dio venuto in mezzo a loro.

Il pellegrinaggio dunque offre un’occasione propizia innanzitutto per visitare i luoghi in cui il Cristo visse, predicò ed operò miracoli. Ma oltre alla Terra Santa, teatro di eventi fondamentali della fede e luogo in cui si è manifestata fisicamente la presenza del Signore, vi sono posti in cui la divinità si è resa presente in maniera diversa, tramite apparizioni e miracoli. Senza dimenticare l’attrazione prodotta dalla presenza di santi e martiri o reliquie e oggetti appartenuti a questi, che sono esposti alla venerazione dei fedeli.

Queste le mete principali dei pellegrinaggi cristiani, oggi come nel passato. Ma quali sono le caratteristiche proprie del pellegrinaggio? In cosa esso si differenzia dagli altri tipi di viaggio? Come è cambiato nel tempo e nello spazio il concetto di pellegrinaggio? A queste ed altre domande cercheremo di rispondere, se il lettore vorrà, nelle prossime settimane.