Vite parallele-divergenti-convergenti: l’agiografia

Se ci si imbatte nel trailer parodistico di “Padre Maronno” di Maccio Capatonda (al secolo Marcello Macchia, di natali teatini), si possono agevolmente apprezzare diverse osservazioni interessanti: la prima è senz’altro la ridente frustata alla “grande fiction italiana” – storie di carabinieri, medici e, soprattutto, suore e frati. Le altre, poi, sono strettamente legate a questa prima: basta che un tizio passi per strada mentre qualcuno scuote dalla finestra una tovaglia e una coperta; basta che questa sfugga alle mani di chi la tiene e cada sul passante; basta questo e molto meno perché il personaggio, improvvisamente, sia tenuto per un’entità religiosa particolare, e perché questa nuova aura di sacralità, piovutagli addosso da un cielo molto più basso degli excelsa del Gloria, lo condizioni a tal punto da fargli effettivamente cambiare vita. «Mamma – telefona a casa, senza più potersi scrollare di dosso quel pezzo di stoffa caduto dal balcone – pare che sono diventato santo…».

Certo, si può restare a considerare questo e quello sullo stato delle produzioni televisive italiane, o ancora si possono azzardare considerazioni su come gli intenti degli scrittori e dei produttori colgano – più, o meno – il segno. D’altro canto, se si getta lo sguardo oltreoceano e si osserva come abbiano cercato di segregare nel sari di Madre Teresa le forme di Megan Fox, alias Sophie Maes (tutto fuorché segrete) ci contentiamo di tenerci le nostre approssimazioni italiote: la suora mozzafiato, dietro di lei il prete belloccio – una voce che parla di «un mondo in cui la passione è proibita» – la ricerca tormentata di qualcosa da fare nella vita e la decisione di cambiare look (il sari delle Figlie della Carità non m’è mai sembrato, così, a occhio, di seta…), il tutto per il solito polpettone sul vero santo, che “segue l’amore e basta”.

Vero, quello della Fox era un falso trailer (altra moda dei nostri giorni), e se uno dicesse semplicemente che “Maccio Capatonda è meglio di Megan Fox” rischierebbe di essere frainteso su più versanti: l’indiscusso vantaggio del vastese sulla modella, però, è che lui è un comico, e il suo “Padre Maronno” un’esplicita caricatura. Di che? Dei santi? In un certo senso, ma soprattutto del modo di raccontare dei santi, ovvero di un certo modo di farlo. Anche quello della Madre Teresa di Megan Fox è – bisogna riconoscerlo – un modo di raccontare la vita di un santo: certo che raccontare il volto vissuto della santa di Calcutta con la pelle iperidratata e assicurata di una modella-attrice sarebbe da un lato un espediente per un facile successo, dall’altro il trucco per un fiasco sicuro.

C’è tuttavia un fatto, che tanto le labbra della Fox quanto la barba di Capatonda confermano: parlare dei santi è inevitabile, è ineluttabile. Perché? Evidentemente sono intriganti, ma non corriamo a facili conclusioni: il Maresciallo Rocca sarà anche un brav’uomo, ma non è un santo, e in Un medico in famiglia non s’è mai (o giù di lì) visto un segno religioso; Don Matteo stesso, del resto, non è più un prete che un investigatore… insomma, in cos’è che la voglia di sentir raccontare storie sarebbe una voglia particolare di sentire “storie di santi”?

È qui che occorre armarsi di qualche studio e ripercorrere la storia dell’agiografia fin dalle sue origini: s’è più volte sostenuto, non senza una qualche ragione, che le vite dei martiri e dei santi abbiano rimpiazzato, in età cristiana, quelle degli eroi. Ciò che tuttavia bisogna precisare è che non sono mai esistite, in senso letterario proprio, “vite di eroi”: Ulisse, Ercole, Enea e Camilla, Antigone ed Alcesti erano illustrati nelle mastodontiche opere epiche o tragiche in cui le loro figure vivevano, e non in monografie biografiche. Non esistono “Vite di Ulisse” fuori dall’Iliade e dall’Odissea, e le gesta di Enea non sono raccontate tanto per esaltare la sua pur celebrata pietas, quanto per magnificare le origini di Roma secondo le linee della propaganda di Augusto.

Procedendo a grandi balzi, si deve poi riscontrare che lo sviluppo dell’agiografia passa anzitutto per il resoconto degli Atti dei martiri (che in pochi secoli si muterà in “Passioni” e “Leggende”), quindi comincerà a trattare la vita dei santi eremiti e dei primi monaci (Antonio e Benedetto in prima fila): tra questi due personaggî, nel frattempo, si sarà preso a raccontare le belle ed eroiche imprese di vescovi esiliati e poi vincitori sui proprî avversarî, di missionarî diretti nel cuore dei regni romano-barbarici, popolati da cristiani eretici o da pagani.

L’agiografia prende una piega secolare solo quando (ma fin dal IV secolo!) anche gli Imperatori vengono additati (più o meno forzatamente) per l’esercizio eroico della vita cristiana: alla Vita di Costantino di Eusebio di Cesarea farà seguito tutta una serie di Vite di Santi Re (e Regine!) nell’alto e nel basso medioevo. I cicli di Artù e di Carlomagno sono lo snodo, il crocevia, tra la letteratura agiografica (i santi re, appunto) e quella cortese, ovvero amorosa e perfino erotica: non a caso Lancillotto sta alla corte di Artù, e l’opera di Chretien de Troyes – la Chanson de Roland – ha già un titolo e un tema moderni, che il più moderno Ariosto rinverdirà.

Difatti qui, proprio dove l’imbarbarimento tardoantico del latino si rassodava nelle nuove forme delle lingue romanze germinarono i semi del genere letterario del romanzo, che sarà – quello sì – il frutto secolarizzato e moderno (talvolta anche “invertito” e “pervertito”) dell’agiografia cristiana: nell’antichità s’è potuto scrivere il Satyricon, sì, ma nessuno avrebbe avuto il genio (e lo strumentario) per mettere nero su bianco Madame Bovary.

Perché? Perché fino allo sviluppo dell’agiografia manca la messa a fuoco della persona individua (checché ne dicano politici ignoranti, il concetto di “persona” è uno dei più grandi doni del cristianesimo alla storia), e l’Eumolpo di Petronio non è un protagonista di romanzo in senso pieno e “moderno”: i grandi personaggî di Luciano (le cui opere sono impropriamente definite “romanzi”, in alcuni manuali) e perfino gli eroi dell’Anabasi di Senofonte non sono capaci di sostenere e giustificare, da se stessi, tutto lo svolgimento di una narrazione romanzesca. Questo vale anche per gli eroi cristiani del genere letterario più antico dedicato al racconto (anche fantastico) delle avventure degli apostoli: gli Atti degli Apostoli canonici non conservano che un pallido riverbero delle rocambolesche vicende degli Atti di Paolo (con tanto di belle donne conquistate a Cristo dal fascino dell’Apostolo), per non parlare delle Ricognizioni pseudoclementine, in cui Pietro e Simon Mago s’inseguono per tutto il Mediterraneo al ritmo di un film di Indiana Jones! Eppure neanche queste peripezie costituiscono “romanzi”, sebbene puntino in quella direzione, perché l’eroe è il mezzo di trattazione di una tesi, e non la tesi stessa!

Ecco, il “romanzo” lucianeo e gli Atti dei singoli apostoli sono alcuni pezzi dell’anello mancante tra la letteratura antica e l’agiografia cristiana, che avrebbe poi sviluppato il romanzo moderno. Un altro pezzo di questo anello – forse quello definitivo – viene dal genio di Plutarco, che tra il primo e il secondo secolo dell’era cristiana (ma è pagano, Plutarco!) sviluppò sistematicamente la capacità di singoli personaggî di tenere in piedi, da sé, tutta una storia: a dirla per intero, Plutarco giunse a sviluppare questa straordinaria invenzione solo marginalmente e in seconda istanza, perché mentre ci sono giunte solo quattro biografie singole, firmate da lui, l’opera che ha consegnato il suo nome agli annali della Letteratura è senz’altro costituita dalle ventitré “Vite parallele”.

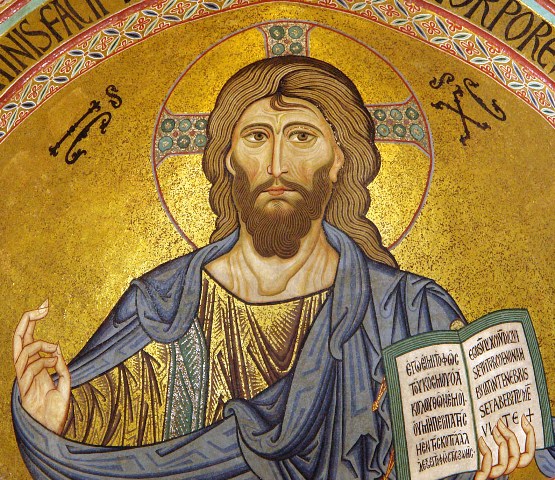

“Alessandro e Cesare”, “Demostene e Cicerone”, “Teseo e Romolo”, “Pirro e Mario”: normalmente Plutarco accostava un greco e un latino, più con l’intento di mostrare come vizî e virtù degli uomini siano universali che con quello di fornire ai posteri indicazioni dettagliate sui singoli personaggî. Ecco, di fatto ogni agiografia si concepisce necessariamente come una vita parallela – parallela, naturalmente, a quella di Gesù Cristo.

Ecco come mai le agiografie non hanno mai ceduto il passo ai romanzi, loro pronipoti: una vita di un santo si offre al lettore come un parallelo analogico della vita di Gesù, e non in un blando senso morale, quasi che “gli ideali di Gesù continuino a vivere nei santi”, ma in un robusto senso mistico-sacramentale, quello che comprende come Cristo in persona viva nei santi, dal momento che i santi vivono in Cristo in persona.

L’idea di base di ogni agiografia, in fondo, è che Cristo è veramente vivo, e che la vita di quest’uomo o questa donna ne è una prova convincente: questa semplice considerazione rende di sommo interesse la storia delle vite dei santi, ancor più del loro stesso contenuto! Perché in certe epoche sono andati “di moda” più certi santi che altri? Ancora di più, perché in certi periodi i racconti delle vite degli stessi santi hanno messo in luce più questo che quello? E in fin dei conti, perché le vite dei santi sono così diverse tra loro – e qualche volta perfino in cruda e aperta opposizione! – se tutte sono parallele alla vita di Cristo? Esistono parallele divergenti su uno stesso piano?

Evidentemente la vita di Cristo ha un segreto inesauribile (a cominciare dal fatto che, se il Dio incarnato fosse una figura geometrica euclidea, sarebbe perlomeno una “Retta-Semiretta”!), che riesce ad accomunare con la sua contemporaneità storie e vite distantissime tra loro: cos’ha a che fare una mamma dei nostri giorni con un asceta stilita? E che hanno da spartire, entrambi, con un papa rinascimentale? E cos’hanno da condividere, tutti e tre, con una beghina medievale e con un catechista coreano martire? Eppure c’è quanto basta a fare di tutte queste vite (e di innumerevoli altre) un unico immenso fascio di semirette – che è la Chiesa stessa, a conti fatti.

Per questa ragione moltissimi, sempre, ricercano vite di santi, e molti, sempre, sono lì a raccontarne: ci sono in rete blog – come quello di Lucyette – in cui intere rubriche sono dedicate all’agiografia, e chiunque si soffermi a leggere la vita di questo o quel santo si stupisce della freschezza che una penna distintamente felice riesce a restituire dall’evidente serietà della ricerca sottesa. L’agiografia, però, non è semplice materia da medievisti e/o bibliotecarî, perché il genere letterario evolve (anche) secondo le sensibilità epocali: così Luigi Accattoli ha dato il via alla sua ricerca di “fatti di Vangelo” con spirito schiettamente giornalistico (“Cerco fatti di Vangelo” è il titolo di diversi volumi del giornalista, mentre qui c’è il suo blog). «Il lettore contemporaneo è smaliziato – osserva spesso Accattoli – e non vuole sentirsi raccontare niente da chi non può certificare dove, quando, come i fatti sono andati, nonché da chi e da dove ha avuto le informazioni»: è un lavoro che in un certo senso si propone come umile preludio a una vera e propria ricerca storica, mentre in altro senso ne è già un limpido esemplare.

Ecco cos’è l’agiografia: si tratta di indagare, con discrezione e acutezza, se le persone vivano davvero come sembrerebbe a giudicare dagli slogan più sponsorizzati, o se nei silenzî del cuore gli uomini e le donne abbiano riferimenti diversi da quelli che sembrerebbero dominanti. È la rivoluzione. L’unica vera rivoluzione possibile: «Qui si contravviene al sistema. Qui i cittadini comuni e i cristiani d’ogni giorno osano remare contro. Questi fatti di Vangelo e di piena umanità sono esempi di un’altra vita, alternativi al sistema e capaci di configurare una rivoluzione dell’esistente. La cultura del nostro mondo veloce e competitivo irride al mistero, nega spazio all’accoglienza della vita, ospedalizza forzosamente il malato e il morente, chiude i disabili e gli anziani negli istituti, isola i drogati e i malati di Aids, tende a fare d’ogni deviante un carcerato e di ogni carcerato un nemico, vorrebbe relegare in quartieri cintati o rispedire al loro paese gli immigrati, esalta la ricerca della ricchezza e del potere, idolatra la soddisfazione sessuale: ed ecco i cristiani che — in nome del Vangelo — contravvengono a questo sistema e alla sua etica dello stordimento».