Arrotta D kollo

Qualche tempo fa in Italia s’è aperto un importante e discussissimo giubileo nazionale. Trattando la cosa in una delle nostre pagine, concludevamo il pezzo con l’ingenuo voto che proprio il recupero, lo studio, la cura della lingua italiana potessero rinverdire lo slancio unitario del Paese, il quale non difficili bilancî vedono dividersi a ogni tre per due.

Per una serie di piccole vicissitudini – quelle casualità che ci fanno fare talvolta letture interessanti – sono venuto in possesso di due piccoli libri, che risultano analizzare in modi (e con esiti) sensibilmente divergenti una tematica che approcciano con analoga ironia, acutezza e talvolta sarcasmo: istruzione e scuola – ovvero quanto è principalmente preposto e ordinato al conseguimento di un (augurabile) recupero dell’amore alla lingua italiana (e non solo).

Devono essere davvero pochissimi, ormai, in Italia, quelli che ignorano che Paolo Villaggio vanta nel suo corposo curriculum una prolifica attività di scrittore; in meno, forse, sanno che i titoli che dalla sua penna hanno visto la luce sono più di una trentina, e che alcuni di questi lo hanno portato a vincere il Premio Città di Vigevano e per ben due volte il Premio Flaiano. Se fossimo in una società in cui i premî hanno indiscutibile valore di riconoscimento dei genî, dovremmo sentirci sudare le mani al pensiero di sferruzzar di penna su cotanto poligrafo. Così non è (“grazie a Dio”, una volta tanto), e all’ideatore-interprete di Fantozzi e Fracchia accordiamo volentieri, e semplicemente, l’attenzione di una benevola lettura.

Con Mi dichi (Prontuario comico della lingua italiana, Mondadori 2011, pp. 123) Villaggio si sforza di compiere una valutazione ragionata e complessiva della propria costante posizione riguardo alla crisi della lingua italiana concomitante con il “miracolo italiano”. I disperanti congiuntivi che hanno caratterizzato l’icona fantozziana sono, sì, uno dei Leitmotive del libro, ma non restano isolate caricature. Si parte dall’asserto (un po’ troppo generalizzato nel pessimismo) della morte della lingua italiana: i membri dell’Accademia della Crusca, che l’Autore racconta d’aver faticosamente cercato e rintracciato, sono dei poveri mentecatti disadattati; l’unica cosa evidente, in un rapido giro d’Italia, è che i regionalismi, a differenza dell’Italiano “vero”, sono tutt’altro che morti. Uscire d’Italia, poi, significa esporsi alla sconcertante scoperta dell’insignificanza non solo della lingua italiana, ma di tutto quanto essa (evidentemente secondo uno stereotipo provincialistico) richiamerebbe: cultura, calore, poesia… Niente. «“Scusi” grido io – ecco il racconto –, “ma non conosce l’italiano?” […] “Por carità de dios, no! Ningún habla esta lingua fossile, jo hable inglese, tedesco y arabo. Italiano no serve a nada! Nada, nada! Ningún habla italiano nel mundo. Italiano muerto! Muertissimo”» (p. 33). E ancora: «Faccio un altro chilometro, disperato. Un grande cartello: “Cousine international: inglès, française, alemagna, espagnola, japponese, congolese, mais jamais la cousine italienne”. Lungo la costa, fino a Cannes, molti cartelli: “Ici on parle pas italien”, “N’entrès pas, si vous parlèz l’italien!”» (p. 35).

Con Mi dichi (Prontuario comico della lingua italiana, Mondadori 2011, pp. 123) Villaggio si sforza di compiere una valutazione ragionata e complessiva della propria costante posizione riguardo alla crisi della lingua italiana concomitante con il “miracolo italiano”. I disperanti congiuntivi che hanno caratterizzato l’icona fantozziana sono, sì, uno dei Leitmotive del libro, ma non restano isolate caricature. Si parte dall’asserto (un po’ troppo generalizzato nel pessimismo) della morte della lingua italiana: i membri dell’Accademia della Crusca, che l’Autore racconta d’aver faticosamente cercato e rintracciato, sono dei poveri mentecatti disadattati; l’unica cosa evidente, in un rapido giro d’Italia, è che i regionalismi, a differenza dell’Italiano “vero”, sono tutt’altro che morti. Uscire d’Italia, poi, significa esporsi alla sconcertante scoperta dell’insignificanza non solo della lingua italiana, ma di tutto quanto essa (evidentemente secondo uno stereotipo provincialistico) richiamerebbe: cultura, calore, poesia… Niente. «“Scusi” grido io – ecco il racconto –, “ma non conosce l’italiano?” […] “Por carità de dios, no! Ningún habla esta lingua fossile, jo hable inglese, tedesco y arabo. Italiano no serve a nada! Nada, nada! Ningún habla italiano nel mundo. Italiano muerto! Muertissimo”» (p. 33). E ancora: «Faccio un altro chilometro, disperato. Un grande cartello: “Cousine international: inglès, française, alemagna, espagnola, japponese, congolese, mais jamais la cousine italienne”. Lungo la costa, fino a Cannes, molti cartelli: “Ici on parle pas italien”, “N’entrès pas, si vous parlèz l’italien!”» (p. 35).

La situazione è desolante, per quanto (fantozzianamente) esilarante. La conclusione, a fronte dei già ricordati regionalismi italici, è quanto mai rozza, ma non priva di parte di verità: «Poi è arrivata la televisione, i dialetti sono stati sterminati e, nonostante gli sforzi patetici di qualche vecchio conservatore, ha preso forma un neoitaliano. È una lingua povera, con forti cadenze romane e lombarde, perché la televisione Berlusconi la fa a Milano, e la rai a Roma» (p. 42).

È già chiaro quale sia la parte della valutazione che non posso condividere: l’idea che una studiosa cura della grammatica sia inequivocabilmente destinata a chiudersi in passatismi incapaci di monitorare le giuste evoluzioni della lingua sta solo nella testa di Villaggio. Se ci sta, peraltro, perché in fondo questa vecchia e triste volpe dello spettacolo l’italiano mostra di saperlo bene. Molto.

Da un lato, dunque, Villaggio canzona la linguaccia incolta dell’Italia fantozziana, cafona arricchita e imborghesita, e dall’altro se la prende con gli idiomini aulici, che sopravviverebbero esclusivamente in nicchie professionali e culturali paragonabili a caste. «L’italiano scritto è, purtroppo, una lingua fossile. Gli italiani che devono usarlo finiscono in una specie di magma infernale dal quale escono carbonizzati. […] E ci viene il sospetto che, quella dei notai, sia una lingua inventata per ipnotizzare e truffare i clienti» (p. 54). Se gli strali contro l’ignoranza, la sporcizia e l’immoralità del clero non si risparmiano per tutto il libro, bisogna riconoscere che è gustosissima l’invettiva contro il gerghetto “degli intellettuali di sinistra”: «È una neolingua perfida e maligna, il cui scopo non è quello di comunicare, ma di mettere a disagio gli sportivi, gli operai, i contadini, le casalinghe, le prostitute, i travestiti, i sacerdoti, le veline, i conduttori televisivi e i leghisti» (p. 59). Detti (presunti) intellettuali, poi, non hanno sorte migliore: «Questi malati sono inferociti, non hanno avuto fortuna nella vita, allora fingono di essere superiori a ogni tipo di potere, di ricchezze, di successo. Si sono così rifugiati in una categoria dove tutti sanno di essere falliti, ma sperano di sembrare animali speciali» (p. 61). Analoghe considerazioni sul codice dei critici d’arte, la cui missione «è quella di tradurre i messaggi più segreti della pittura contemporanea e di rendere del tutto incomprensibili anche i preraffaeliti inglesi e i neorealisti» (p. 75).

Villaggio offre poi una spassosa sezione dedicata al latinorum di chi ostenta citazioni di proverbî classici puntualmente fraintesi (e le relative traduzioni maccheroniche). Il passaggio in cui il libro pare reclamare un pizzico di vera credibilità è quello dedicato a riportare i risultati di un’inchiesta che Villaggio stesso avrebbe condotto girando i principali atenei italiani (riportati per città e facoltà) e intervistando su temi di cultura generale gli iscritti (c’è da aver pudore a chiamarli “studenti”). Uno scomplore. Però leggendoli si può imparare che qualche iscritto di una non meglio precisata “facoltà di antropologia” (a Milano) ritiene che “Erode” sia il nome di un «notissimo pediatra, fondatore dell’omonimo istituto per l’infanzia abbandonata» (p. 96), o che “Metternich” è – stando a uno che studierebbe lingue orientali a Napoli – il «nome di una famosa lady inglese che aveva per amante il proprio guardiacaccia: l’amante di lady Metternich» (p. 100). Uno studente di medicina a Palermo potrà invece insegnarci che la parola “Pergolesi” indica una «corporazione toscana di produttori di pergole» (p. 101), mentre un allievo del dams di Bologna saprà illuminarci sul senso di “ungulato”: «Incomprensibile espressione napoletana che corrisponde all’italiano: “abbindolato, truffato, imbrogliato”» (p. 103).

Forse allora non ha tutti i torti, Villaggio, salvo poi arrendersi (come in realtà da un buon vecchio è auspicabile attendersi) all’ermeticissimo linguaggio dei messaggini, in un’apologia del twitting in cui «Mi manchi… tantissimo… Lo sai… che sei speciale per me…, sei la migliore. Domani prendo il treno e… per una settimana staremo insieme… Il pensiero mi manda… su di giri. Tanti baci amore!» diventa: «Mmt+ lo sai ke 6 sxme, 6la+ dom prendo il 3no e x 1se# starins. Il pens mi ma sdg. Xxx am!» (p. p. 113). Ragionevole, dicevamo, e auspicabile che una persona della classe di Villaggio sappia fare un passo indietro e sospendere il giudizio ultimo, davanti alle più drastiche escursioni di una rivoluzione culturale che investe in pieno l’ambito comunicativo, però proprio questo è forse quello che manca all’Autore. Il Genovese si sbilancia, infatti, in una maledizione del purismo linguistico a vantaggio della freschezza, dell’emotività e dello spontaneismo (quantunque qua e là cerchi di porre paletti alla tendenza): «Grazie a questi eventi fortunati – è l’ironica e ambigua conclusione – la lingua italiana negli ultimi vent’anni ha subito una mirabile involuzione, in compenso è capita e parlata da tutti. Nei programmi televisivi della notte compaiono, purtroppo, presidi di scuola media, scrittori falliti e sacerdoti omosessuali che analizzano questo fenomeno: “È colpa della televisione… della troppa libertà sessuale… ma, soprattutto, dell’uso degli spinelli e dei comunisti!”. Queste diagnosi sono raccapriccianti, però devo dire che sono gli unici monologhi comici della televisione» (p. 118).

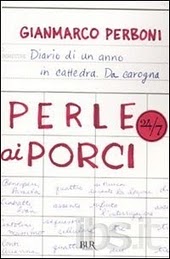

All’ironia tagliente e tanto (evidentemente) amara di Villaggio fa eco e contraltare per noi, oggi, quella di uno che da più riferimenti formali e contenutistici si manifesta per un assiduo consultatore della parabola fantozziana: Gianmarco Perboni è il deamicisiano pseudonimo dell’autore di Perle ai porci (Diario di un anno in cattedra. Da carogna, BUR 2010, pp. 214), un insegnante d’inglese (e tedesco) che pubblica sornione la sua fotografia dell’attuale stato dell’istruzione italiana.

Caustico fino al cinismo, spregiudicato fino al sadismo, l’inghippo è chiaro: come mai uno così si prende la briga di scrivere un siffatto J’accuse (lui negherà mille e mille volte che del suo libro si possa predicare questo)? Forse il disincanto non ha ancora affogato ogni scintilla critica nella pece del disfattismo: la penna del Perboni è in una fase singolare della metamorfosi tra i due tipi di insegnanti che sa individuare, anche se si ascrive spontaneamente tra le fila del secondo tipo. «L’insegnante convinto, altrimenti detto missionario, non si pone interrogativi, non discute e non contesta; oppure contesta e discute, ma comunque obbedisce. Redige scrupolosamente i programmi, annotando le discrepanze fra quanto aveva previsto e ciò che effettivamente ha svolto, perché è sicuro che ci sia qualcuno che li legge (anzi, dentro di sé si compiace della bella figura che farà di fronte ai colleghi sciattoni) […]. Il disilluso si ricorda la scuola com’era un tempo, osserva la scuola di oggi ed è colto da un moto di ribrezzo. Recita la parte che gli è stata assegnata perché nell’insegnamento ci crede ancora, ma non si dimentica mai, neppure per un secondo, che tutta la struttura che lo circonda è un gigantesco baraccone, e che a dirigere il gioco ci sono personaggi grotteschi. Stanco di lottare contro i mulini a vento, vive alla giornata, contento se qualche sprovveduto ha deciso di rischiare la pelle portando in gita una classe degna del riformatorio, lasciandogli così un’ora libera per leggere il giornale» (pp. 108-109).

Per certi versi molto più velenoso di Villaggio, Perboni è diversamente cinico – «ci crede ancora» – e la sua analisi, per spietata che sia, non finisce in un vicolo cieco. Certo finisce sulla soglia di una porta stretta, se ha dovuto trovare nelle scuole serali “un’esperienza rivelatrice”: «Adulti seri, motivati, rispettosi, che ti fanno capire come il percorso dell’istruzione sia completamente sbagliato: a quindici anni si dovrebbe andare a lavorare, possibilmente un bell’impiego di fatica che tolga i grilli dalla testa, e a trenta tornare a scuola» (p. 114). Trovandosi, però, ad avere a che fare con adolescenti, non cela neanche un po’ l’infima considerazione che ha dello stato miserando d’ignoranza e inciviltà in cui sono lasciati crescere: la terminologia che descrive i loro comportamenti è mutuata dal vocabolario del diritto penale, sfoggiato con una certa compiaciuta altezzosità. «Puntualmente, i colpevoli di mancata esecuzione dei compiti per le vacanze abbondano. Ricorro quindi al supplizio del diario. Il diario scolastico degli studenti ha molteplici usi, dei quali adesso vedremo i principali. Non comparirà nell’elenco l’utilizzo come agenda per scrivere i compiti per casa, poiché si tratta di un’usanza ormai scomparsa e di cui le giovani generazioni non conservano memoria» (p. 95). Il “supplizio del diario” è la pubblica lettura delle annotazioni più compromettenti che uno studente possa sconsideratamente fare su un supporto tanto disponibile: «Forse li illude il sentir parlare continuamente della privacy, ma più probabilmente è la naturale insipienza di cui madre natura li ha così riccamente dotati. Fatto sta che il diario diventa un’arma di cui l’insegnante carogna può servirsi, se vuole. Io voglio» (p. 96).

Ora, il malcapitato di turno viene rapidamente stigmatizzato come “recidivo”, “reo” e via dicendo, ma la “carognità” di cui scrive Perboni è tutt’altro che un esercizio sadico fine a se stesso (il genere letterario esige qualche dichiarazione inclinante in questa direzione). Se infatti l’Autore sostiene a più riprese «che le proteste degli studenti vanno considerate alla stregua di borbottii per schiarirsi la voce» (p. 98), ciò è nella convinzione che «la preoccupazione principale e quasi unica degli insegnanti dovrebbe essere quella di insegnare e (carognescamente) educare» (p. 23). Perché “carognescamente”? Non si può proprio farne a meno?

Si può, certo, quasi: «Il secchione è l’unico studente che mi piace. Segue la lezione, fa i compiti per casa, pone domande pertinenti, insomma è l’eccezione ma rappresenta quella che dovrebbe essere la normalità. È anche l’unico studente che sono disposto ad aiutare» (p. 81). La scandalosa rarefazione di questa “normalità”, il sempre peggiore status economico e sociale della classe insegnante in Italia – cose, queste, che chiudono a sandwich il grande e appassionato lavoro di formazione di un docente – tutto ciò invoca e genera, nel professore, “lo statuto di carogna” a mo’ di vendetta retributiva e pena medicinale (per gli studenti) e di salvavita (per sé).

La “carognità” di Perboni è una lontana discendente dell’insopportabile ostinazione di un Socrate qualunque (“il primo cretino che passa”, tante volte invocato come auctoritas!) – ostinazione a condurre maieuticamente alla verità delle cose (o almeno a una qualche parvenza di “cultura”) quelli che vogliono esservi condotti, e a tormentare gli altri con la medesima verità delle cose (o “cultura”). Ecco perché educare carognescamente: nell’elenco dei metodi didattici il Perboni parte da quelli che “non funzionano per niente” – «Metodo “complicità e amicizia”» e «Metodo “menefrego”» (pp. 47-48) – passa per quelli “parzialmente efficaci” – «Metodo “rapporti disciplinari”» e «Metodo “bastone e carota”» (p. 49) – per approdare all’unico che gli pare veramente “efficace” – «Metodo “umiliazione”» (p. 50) – per il quale propone un’esemplazione veramente terrificante, a base di sfacciati affondi su retroterra verosimilmente fragili nella psiche di un adolescente.

«Dopo questa cura – garantisce l’Autore – i livelli di recidività sono bassi». Senz’altro, anche se forse il rischio di un qualche trauma non è da escludere – il fatto è che la vita è traumatica, e una delle cose che Perboni pare voler far passare durante le ore d’insegnamento (non al loro posto, come fanno certi suoi sciagurati colleghi “filantropi”) è proprio che il grande inganno cui tutti, quasi senza eccezioni, inducono le nuove generazioni è proprio l’oblio di tale dimensione. Ora, escludendo ragionevolmente che i nostri giovani siano tutti dei piccoli Siddharta in erba, resta invece possibile che trascorrano la loro esistenza, a partire dalla formazione “superiore” e da prima, senza il benché minimo contatto con la realtà. Ecco perché l’umiliazione resta un’alternativa proponibile (ben più incisiva delle misere vergate vagheggiate da qualche nostalgico…): che c’è di più antieducativo che l’impedire il contatto con la realtà di sé? Ecco perché «un tempo il bocciato veniva giustamente esposto al pubblico ludibrio, con un grande tabellone appeso all’ingresso della scuola sul quale erano riportati in bell’ordine i suoi due, tre e quattro. Una manovra altamente educativa, che insegnava a prendersi pubblicamente i propri meriti e demeriti. Adesso no. Tutto top secret. Il somaro al cubo potrà andare in giro vantandosi di aver avuto solo nove e dieci in pagella, senza tema di essere smentito» (p. 68).

È più feroce di Villaggio, Perboni, ma forse meno incattivito, visto che conserva una qualche propositività: «Ci sono anche aspetti per cui vale la pena di fare l’insegnante, a parte l’infierire sugli studenti. È solo che non trovo il verso di scriverne» (p. 124). Sbaglierebbe, poi, chi vedesse nella sua posizione un’opzione ciecamente restauratrice: tutt’altro – con grande sorpresa del lettore, le pagine volgono a un tratto verso una ricostruzione del declino dell’istituto scolastico italiano che prende le mosse dal ’68. Un evento culturale non idealizzato, non assolutizzato, non denigrato: di lì in poi innominati poteri forti avrebbero manovrato nell’ombra per ridurre all’inoffensività la capacità critica dei cittadini (se i nomi di Berlusconi, Brunetta, Tremonti e Gelmini vengono generosamente bersagliati, ciò è più per la contingenza politica attuale che per un evidente schieramento dell’Autore – per questo s’è parlato di “poteri forti” in senso bipartisan).

C’è quindi uno spazio anche per l’analisi di alcuni deterioramenti (è il punto di vista dell’Autore) recentemente inflitti al corpo scolastico dalle ultime tre riforme; c’è uno spazio per sorridere amaramente della generalmente scarsa confidenza degli italiani con la scuola; c’è uno spazio, infine, per sorridere di un professore che pensa di saperla molto lunga, e che uno studente può infinocchiare appunto lasciandogli docilmente credere che nessuno dubita che lui la sappia di gran lunga più lunga di tutti.

Conforta, in fondo, constatare – non solo dal libro di Perboni – che da più parti pare in atto una renaissance didattica: sono sempre più i docenti che da studenti hanno dovuto scoprire autonomamente, senza guide, il gusto e il frutto del lavoro assiduo e costante, e che si prefiggono l’obiettivo di essere per le prossime generazioni le guide che essi avrebbero voluto per se stessi.

«Vertù contra furore

prenderà l’armi, e fia ‘l combatter corto:

ché l’antiquo valore

ne gli italici cor non è anchor morto»

(F. Petrarca, Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno)

Ringrazio Giovanni per questo articolo che rimette al centro (anche dal punto di vista editoriale)la questione educativa da entrambi i fronti: quello dei docenti e quello degli studenti. Interessanti su questo tema una serie di pubblicazioni più o meno recenti:

Paola MASTROCOLA, La scuola raccontata al mio cane;

ID. , Togliamo il disturbo

Alessando D’AVENIA, Bianca come il latte, rossa come il sangue

Nussbaum, Non per profitto

W la squola :-)))

Sicuramente c’è dell’ironia costruttiva. Però, a mio parere, c’è una visione dell’insegnate un pò da “precettore”. Un insegnante non deve essere un “libero pensatore” che decide metodi e “strategie”. Gli studenti, poi, sono persone diverse e il metodo per uno, non vale necessariamente per l’altro. Per gli studenti, più che il “metodo”, è importante la motivazione che si riesce a trasmettere e generare in loro. Il valore e le capacità di un insegnate non devono e non possono, a mio parere, prescindere dalla valutazione e dallo stato del “gigantesco baraccone”. E’ su una seria riforma di questo che si deve puntare.